Um percurso dos movimentos artísticos no ocidente

- Marisa Melo

- 1 de ago. de 2024

- 10 min de leitura

Atualizado: 6 de jan.

A história da arte não se organiza apenas por estilos. Ela se constrói a partir de escolhas visuais, mudanças de linguagem e disputas sobre o que deve ou não ocupar espaço. Cada movimento responde ao seu tempo, às vezes por afinidade, outras por oposição. As transformações não seguem um ritmo linear, mas resultam de cortes, revisões e reações a um modo de ver que já não basta. A arte se transforma quando o mundo já mudou.

Desde o Renascimento, passando pelos ciclos de ordem e ruptura entre os séculos XVIII e XIX, até a expansão contemporânea dos suportes e das linguagens, os artistas reorganizam seus trabalhos a partir de novas perguntas: o que é corpo? o que é poder? o que é verdade? o que é imagem? Essas perguntas não são feitas em textos, mas em cor, matéria, forma, gesto, ausência ou excesso.

Falar sobre os movimentos da arte é acompanhar o modo como o Ocidente se representou, e também como quis se esquecer. Cada período guarda suas idealizações, seus conflitos, seus recalques e seus pontos de ruptura. Alguns movimentos propõem estruturas, outros desmontam. Alguns artistas obedecem, outros rasgam. Mas todos, sem exceção, interferem na forma como a sociedade vê a si mesma.

Este artigo propõe um mergulho nas principais dinâmicas da arte ocidental, não como linha evolutiva, mas como deslocamentos sucessivos da linguagem. Em cada movimento, artistas-chave permitem observar como essas mudanças se encarnam formalmente, como afetam os materiais, os temas e o próprio lugar da arte no mundo. O que está em jogo não é apenas estética, é visão, política, corpo, desejo e narrativa.

Renascimento: a imagem como medida do mundo

Entre os séculos XIV e XVI, o Renascimento reorganiza a ideia de beleza a partir de uma racionalidade matemática. A centralidade do homem, o domínio técnico da perspectiva e a retomada da cultura greco-romana colocam o artista como intérprete do mundo visível. O corpo humano é estudado com rigor, a natureza se torna modelo e a pintura busca a verossimilhança. Leonardo da Vinci e Michelangelo não estavam apenas criando imagens, estavam reorganizando o lugar do humano diante do divino. A arte deixa de ser apenas litúrgica, passa a ser também projeto de conhecimento.

Leonardo da Vinci

Leonardo não foi apenas pintor, foi anatomista, engenheiro, arquiteto, inventor. Sua pintura é atravessada por esse pensamento investigativo. Cada figura, cada gesto, cada luz carrega a precisão de quem estudou o mundo com método. A “Última Ceia” não é uma cena religiosa, é uma engenharia emocional. O “Homem Vitruviano” não é um desenho anatômico, é um manifesto visual da simetria entre corpo e cosmos. Em Leonardo, a arte não busca comover, ela busca compreender. A composição é intelectual, o traço é controle, a beleza é cálculo.

Michelangelo Buonarroti

Se Leonardo formula, Michelangelo confronta. Suas figuras não estão em repouso, estão em luta. A força muscular de seus corpos revela uma alma em atrito com o destino. O “Davi” não representa apenas um herói bíblico, representa o poder da escolha, a tensão antes do gesto. No teto da Capela Sistina, Adão não recebe passivamente a vida, ele a deseja com o braço estendido. Michelangelo radicaliza o corpo como narrativa. Sua escultura não descreve, ela encarna. E essa encarnação é sempre densa, espiritualizada e monumental.

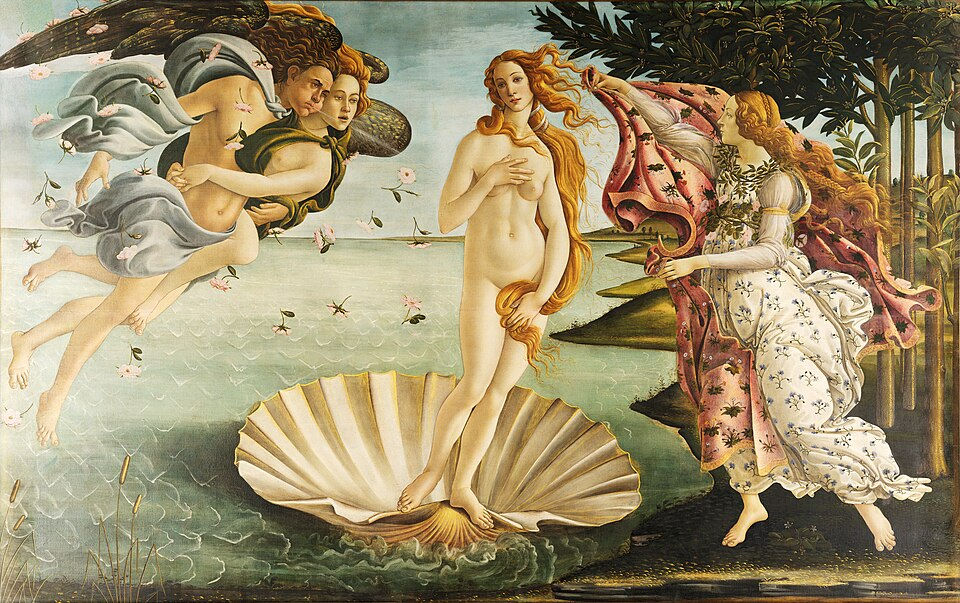

Sandro Botticelli

Em Botticelli, o mito é reorganizado com elegância e leveza, sem perder a densidade simbólica. A “Primavera” e o “Nascimento de Vênus” não são apenas cenas poéticas, são imagens que anunciam uma nova ordem do olhar. Botticelli não se interessa pela anatomia exata nem pela perspectiva rigorosa. Sua preocupação está no ritmo visual, na composição harmônica, na delicadeza dos rostos. Seu trabalho marca o início de uma pintura que, mesmo ainda religiosa ou alegórica, passa a cultivar uma estética sensível, quase etérea.

Barroco: excesso, conflito e teatralidade

O Barroco, no século XVII, nasce da instabilidade. O mundo não era mais estável nem hierárquico, e a arte responde com movimento, dramaticidade e contradição. A luz se torna protagonista, as composições são tensas e diagonais, as figuras humanas revelam conflito interno. Caravaggio, Rubens, Velázquez. Todos exploram a tensão entre corpo e alma, fé e dúvida, matéria e transcendência.

Caravaggio

A luz não suaviza, ela rasga. Caravaggio não embeleza o divino, ele o encarna. Seus santos são pessoas comuns, suas cenas religiosas acontecem em cantos escuros, com sujeira, com sangue, com dor. A teatralidade barroca encontra nele seu ápice: a cena é montada, mas o impacto é real. A pintura não é mais janela, é palco.

Artemisia Gentileschi

Sua obra é política mesmo quando não pretende ser. Sua Judite decapita Holofernes com o vigor de quem conhece a violência de perto. Artemisia inverte o olhar: o corpo feminino não é mais objeto, é agente. O Barroco, sob suas mãos, ganha outro peso simbólico. A dramaticidade continua, mas agora é resposta, não ilustração.

Rembrandt

Se Caravaggio joga luz sobre o corpo, Rembrandt faz o oposto: usa a luz para revelar o interior. Seus retratos não descrevem a fisionomia, mas o pensamento. Ele pinta a introspecção. Em sua obra, o drama é silencioso, o Barroco se interioriza. A pintura se torna espelho psíquico.

Neoclassicismo e Romantismo: controle e arrebatamento

Entre os séculos XVIII e XIX, dois movimentos contrastantes dividem o protagonismo: o Neoclassicismo, com sua reverência à razão, à ordem e à moral pública, e o Romantismo, com sua ênfase na subjetividade, na natureza e na emoção.

Jacques-Louis David

Ele pinta a moral pública. O “Juramento dos Horácios” não é uma cena histórica, é um programa ético. A composição é racional, a cor é contida, a emoção é disciplinada. O Neoclassicismo é o reflexo visual do Iluminismo: clareza, controle, medida.

Francisco Goya

Goya rompe com tudo isso. Ele testemunha a guerra, a loucura, o delírio humano. Em “O 3 de Maio de 1808”, não há heroísmo, apenas desespero. Em “Saturno devorando seu filho”, não há lógica, apenas voracidade. O Romantismo, nele, é desespero lúcido.

Eugène Delacroix

Com Delacroix, o gesto invade a tela. A liberdade não é ideia, é corpo em ação. A cor ganha potência emocional. A história é vista do ponto de vista de quem a deseja transformar. O artista deixa de ser cronista e passa a ser participante.

Realismo e Impressionismo: entre o social e o sensorial

Com a Revolução Industrial, a arte precisa olhar de frente para o mundo moderno. O Realismo mostra os trabalhadores, os camponeses, os corpos cansados e as estruturas injustas. O Impressionismo redireciona o olhar: o que interessa não é o objeto em si, mas a luz que o atravessa.

Gustave Courbet

Courbet pinta o que existe, sem alegoria, sem nobreza. Seus operários são reais, sua paleta é densa, sua composição é horizontal. A pintura se torna política não pelo tema, mas pela forma como retira a hierarquia do olhar.

Édouard Manet

Manet é a transição. Ele ainda pinta cenas históricas, mas com linguagem moderna. Em “Olympia”, o nu clássico é subvertido pelo olhar direto da modelo. A arte deixa de ser sobre o mito e passa a ser sobre o olhar.

Claude Monet

Monet dissolve o contorno. O que interessa é a luz, a vibração, o instante. O mundo deixa de ser fixo. A pintura se torna percepção. Em “Impressão, nascer do sol”, tudo é instável. O Impressionismo inaugura a arte como sensibilidade tátil.

Modernismo: a arte como ruptura

O século XX abre espaço para uma série de movimentos que compartilham um mesmo gesto: romper com a tradição. O Cubismo fragmenta o espaço, o Futurismo exalta a velocidade, o Dadaísmo ironiza a razão, o Surrealismo desorganiza a consciência.

Pablo Picasso

Picasso não representa, ele desmonta. O Cubismo não é estilo, é método. Em “Les Demoiselles d’Avignon”, ele quebra a figura para reconstruir o olhar. Sua arte é violência formal. Ele não interpreta o mundo, ele o reconfigura.

Marcel Duchamp

Duchamp muda tudo. Ao colocar um urinol em um museu, ele desloca o objeto e desestabiliza o sistema da arte. A partir dele, o que importa não é mais a técnica, é a decisão. A arte se torna conceito.

Wassily Kandinsky

Para Kandinsky, a cor tem som, a forma tem alma. Ele acredita em uma espiritualidade da arte. Suas composições são abstratas, mas carregadas de sentido interno. A pintura se torna linguagem própria.

Frida Kahlo

Frida é política mesmo quando pessoal. Sua dor é literal. Ela pinta o próprio corpo como lugar de embate. Sua arte é existencial.

Pós-guerra: expansão da linguagem e crítica institucional

Depois da Segunda Guerra, a arte precisa se reinventar diante da catástrofe. O Expressionismo Abstrato nos Estados Unidos explora a gestualidade como afirmação de subjetividade. Em seguida, o Minimalismo retira o excesso e volta à estrutura. O Conceitualismo abandona o objeto e coloca a ideia como obra.

Jackson Pollock

Pollock transforma a tela em campo de ação. A tinta é lançada, o corpo se inscreve. A pintura vira tempo. A arte se torna gesto puro.

Donald Judd

Judd elimina o gesto. Suas formas são industriais, repetitivas, organizadas. O Minimalismo propõe uma arte sem ilusão, sem narrativa. A obra é o que é. Ponto.

Joseph Beuys

Beuys amplia o conceito de escultura. Tudo é potencialmente forma simbólica. Seu corpo, suas falas, suas ações. A arte é pedagogia, é política, é ativação.

Ana Mendieta

Ela insere o corpo no solo. Suas Siluetas falam de exílio, envisibilização origem. Sua arte é efêmera, mas carregada de força ancestral. Ela transforma o gesto mínimo em denúncia.

Nesta fotografia da série Untitled Film Stills, Sherman aparece em uma cena que simula um frame de cinema dos anos 1950–60. A obra questiona papéis femininos construídos pela mídia, explorando identidade, performance e imagem de forma crítica e sofisticada.

Ela representa com clareza o panorama contemporâneo: a construção da imagem como discurso, a ironia sobre a representação e o uso da fotografia como meio crítico de expressão.

Contemporaneidade: entre o sistema e o gesto

Na cena atual, marcada por excesso de informação, velocidade e espetacularização, a arte ainda insiste em ser gesto. Ela confronta algoritmos, resiste à pasteurização da linguagem, opera nas bordas.

Cindy Sherman

Ela se multiplica. Cada foto é uma persona. A identidade não é essência, é encenação. Sua obra é crítica à imagem como verdade.

Ai Weiwei

Sua arte é denúncia institucional. Ele confronta o poder. Suas obras não são só objetos, são posicionamentos. A arte é ferramenta de exposição política.

Adriana Varejão

Com Varejão, a história colonial sangra. Sua azulejaria barroca esconde fissuras. A carne aparece onde havia ornamento. A estética é desmonte.

Kara Walker

Ela rasga a história. Suas silhuetas denunciam violência racial, sexual e histórica. A imagem delicada contém brutalidade. Sua arte é fricção simbólica.

Observar os movimentos da arte é acompanhar as mudanças da percepção. Cada gesto pictórico, cada escultura, cada instalação carrega um modo de existir no tempo. A arte não acompanha o mundo, ela o antecede, o tensiona, o contradiz. E nesse percurso, do Renascimento à contemporaneidade, vemos o deslocamento da imagem como representação para a imagem como pensamento.

Brasil: linguagem própria, matéria política

A arte brasileira moderna e contemporânea não nasceu de uma tentativa de seguir a Europa, mas de desmontar esse modelo. Aqui, os artistas não reproduzem escolas. Eles constroem linguagem a partir da fricção entre forma, território e história. A modernidade, no Brasil, não se deu por adesão, mas por invenção. E essa invenção foi quase sempre feita na tensão entre o desejo de autonomia e a presença constante da violência estrutural — racial, social, política e simbólica.

Desde os anos 1920, com o modernismo antropofágico, até as práticas contemporâneas que colocam corpo, raça e memória em confronto com a imagem, o que se vê é uma produção que desloca o centro, transforma a precariedade em potência formal e faz da arte uma forma de reorganizar o sensível em um país marcado por exclusão e invenção constante.

Lygia Clark (1920–1988)

A arte como experiência sensorial, o corpo como campo de expansão

Lygia Clark rompeu com o quadro e o objeto. Transformou o espectador em participante e a obra em relação. Sua trajetória parte da geometria concreta, mas abandona o rigor racional para buscar uma arte viva, orgânica, sensorial. Com os Bichos, ela já desloca a escultura para o campo da manipulação. Com a série dos Objetos relacionais, rompe de vez com o museu. A arte, para Lygia, não está mais na coisa feita, mas na experiência entre corpos, gestos, respiração e presença. Sua obra não é sobre ver, é sobre sentir com o corpo todo.

Hélio Oiticica (1937–1980)

Do espaço à vivência: cor, corpo e contracultura

Hélio Oiticica transforma a cor em ambiente, a pintura em lugar. Seus Parangolés são capas, esculturas vestíveis que ativam o corpo do espectador como sujeito criador. Oiticica inventa uma linguagem a partir do contato com as favelas, com o samba, com a precariedade. Sua arte é contracultural, tropical, crítica. Ele não quer contemplação, quer participação. Ao propor a arte como “vivência”, ele desmonta os limites entre obra, artista e público. Sua produção marca o momento em que o Brasil deixa de apenas dialogar com o Ocidente e passa a propor rupturas próprias.

Rosana Paulino (1967–)

Costura, colonialidade e o corpo da mulher negra como lugar de reescrita

Rosana Paulino organiza sua obra como enfrentamento. Costura rostos, borda silêncios, cola documentos e tensiona arquivos. Sua prática desmonta o apagamento da mulher negra na história da arte e propõe uma visualidade de reexistência. Em séries como Assentamento, Parede da memória e Bastidores, ela usa técnicas têxteis, médicas, fotográficas para denunciar a violência racial e estrutural, sem perder a sofisticação formal. A imagem, em sua obra, é lugar de reescrita e também de ferida exposta.

Berna Reale (1965–)

Performance, denúncia e presença como confronto

Berna Reale usa o próprio corpo para denunciar a violência institucional. Suas performances são filmadas em presídios, cemitérios, quartéis, sempre em contextos que revelam o absurdo. Em Palomo, Untitled ou Ordinário, ela aparece pintada, fantasiada, arrastando carne, entrando em caixões, carregando armas. A beleza formal contrasta com o horror do que está sendo exposto. Sua arte não busca metáforas, ela escancara. Em um país onde a barbárie é normalizada, sua obra exige incômodo.

Ernesto Neto (1964–)

Matéria orgânica, convivência e espiritualidade

Ernesto Neto cria ambientes imersivos, sensoriais, quase rituais. Suas instalações têxteis são feitas para entrar, deitar, respirar. Ele parte da escultura, mas a expande como espaço relacional. Muitas de suas obras dialogam com cosmologias indígenas e saberes coletivos. Em projetos como Sopro ou A flor, a fé e o fermento, o espectador se move, cheira, toca, descansa. A arte aqui não é objeto, é atmosfera. E essa atmosfera convida à desaceleração, ao cuidado e à presença.

Jaider Esbell (1979–2021)

Cosmovisão indígena, arte como resistência e reexistência

Jaider Esbell, artista macuxi, fez da arte um território de embate. Suas pinturas, textos, ações e curadorias deslocaram a ideia de “arte indígena” do exótico para o político. Em sua obra, a ancestralidade não é folclore, é ferramenta crítica. Jaider falava de encantados, espiritualidade, floresta, mas com vocabulário plástico e conceitual contemporâneo. Sua presença na 34ª Bienal de São Paulo foi um divisor de águas: o centro da arte contemporânea precisou ouvir outras cosmologias. Sua produção recoloca o Brasil diante de si mesmo.

A arte brasileira contemporânea não é derivativa, é inventiva. Não segue modelos, cria modos. Ela nasce da escassez, do ruído, da contradição. Os artistas não trabalham apenas com técnica ou conceito, mas com território, afetividade e sobrevivência. O corpo é político, a forma é crítica, a matéria é situada. E nesse sentido, a arte brasileira não ocupa o centro histórico da arte ocidental, ela o descentra.

Comentários